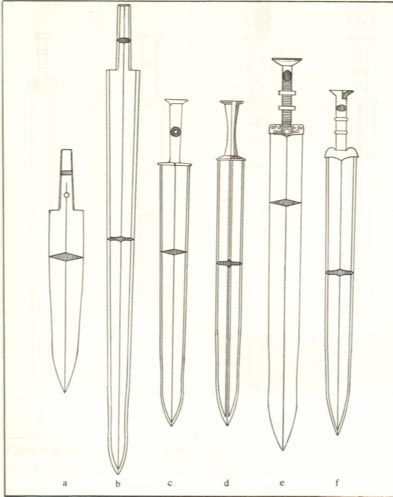

此時期的中原銅劍,形制逐漸趨於統一,形成了三種主要劍形

(I) 整體合鑄,劍首呈圓盤形,劍莖呈圓柱形,劍格呈凹形,劍刃前部向內側收束弧曲,多數劍莖部有兩個圓箍,少數劍只有一個或無圓箍.

(II) 整體合鑄,劍首呈圓形,劍莖呈圓筒形,劍格呈"一"字形,劍刃前部也向內側收束弧曲.

(I)(II)形劍與吳越銅劍差不多完全一樣.當是從之承襲而來.

(III) 劍首,劍格與劍身分鑄合裝,劍身形制的基本特點是莖作扁條形,上常有穿孔,折肩,劍刃前部向內側收束弧曲,習稱扁莖劍

在此一時期,劍身的長度和闊度都有顯著增加,劍長普遍達到50至60厘米(此前的中原銅劍一般只30有厘米左右),劍身的最闊處一般在5厘米左右.到戰國晚期,一些劍的長度甚至超出了70厘米,最長達75,76厘米.

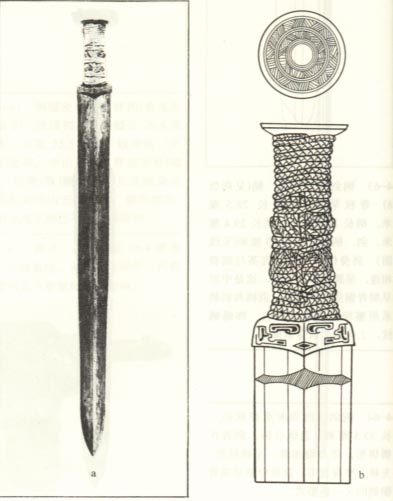

(I)(II)形劍主要是在格,首之間的莖纏上絲線,細麻繩或麻布條.這些纏繞物稱"緱".一些劍在纏上"緱"前,會先以弧形木片(稱為夾)夾住劍莖,再於其外纏緱;另有一些,劍只以木片夾持劍莖,其外不再纏緱.如上所言(I)(II)形劍是從吳越銅劍承襲而來.,因此吳越銅劍的劍柄裝置也與之大致相同.

如上所述,中原劍形制趨於統一,在"考工記"有"桃氏為劍"一節,對當時銅劍的形制與其比例作一描述:

"桃氏為劍.腊廣二寸有半寸,兩從半之.以其腊廣為之莖圍,長倍之.中其莖,設其後.三分其腊廣,去一以為首廣,而圍之.身長五其莖長,重九鋝,謂之上制,上士服之;身長四其莖長,重七鋝,謂之中制,中士服之;身長三其莖長,重五鋝,謂之下制,下士服之。"。

所謂的"桃氏",相信是指鑄劍的工匠.要理解桃氏劍制,先要知道東時期對劍各部份的特定名稱,請先至古劍各部名稱示意圖

現在可以開始看看桃氏劍制,它似乎是以劍身的闊度(腊)作為基準來規定劍的形制尺寸,具體比例如下:

"腊廣二寸有半寸,兩從半之",根據考証,"考工記"中的一尺約合今19.5-20厘米.如此,腊闊二又半寸,參以實物,這是劍身最闊處.傱為腊之半,兩傱各寬一又四分之一寸,約合2.5厘米.

"以其腊廣為之莖圍,長倍之",莖的周圍等於腊寬, 即二寸半;長度是腊寬的一倍,即五寸,約合10 厘米.

"中其莖,設其后."在莖的中部設后(圓形箍飾).

"三分其腊廣,去一以為首廣,而圍之"劍首的寬度是腊寬的三分之二;而圍之,說明劍首是圓形的,寬度也就是直徑.

"身長五其莖長,重九鋝,謂之上制"劍身長度是莖長的五倍, 即二尺五寸,約合50厘米,如此全把劍連身加莖約長60厘米.古一鋝約合今六襾, 重九鋝即為3斤十兩左右.這是最上制的劍.依此類推,中制之劍約長50厘米,重七鋝,即為2斤7兩左右,下制之劍約長40厘米,重五鋝,即為2斤.

以上是東周時的劍制,但有一點要注意的, 桃氏劍制是理想化的,出土的銅劍,其比例,尺寸并未有如此規範..至於說上中下三等之劍分配上士,中士,下士.現實中大概也不會有如此區分.

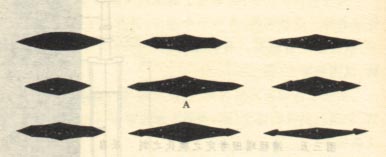

此外,東周銅劍的劍身剖面形狀極為紛繁,但無不體現了刃薄脊厚的原則,在某些戰國的古籍中有如此的記載"錐行之陣譬之若劍,……末必銳,刃必薄,本必鴻."<<孫臏兵法>>,下圖可以見到當時常見的劍身剖面.

進入戰國晚期,中國的劍開始步進銅,鐵劍并用的時期,至漢代,銅劍才正式宣告淘汰.

以上資料出自鍾少異<龍泉霜雪>一書.